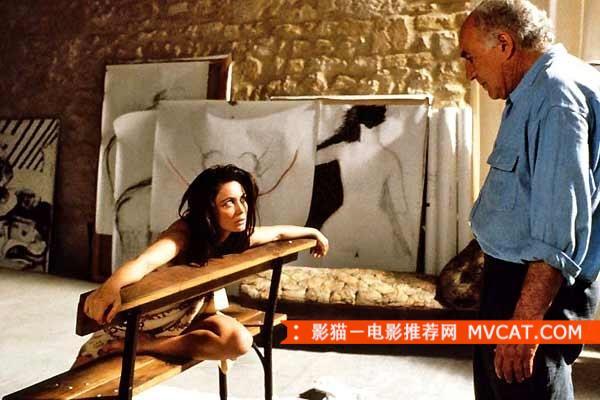

18.《不羁的美女》(1991/雅克·里维特)

G点:漫长的“造型艺术”、各种姿势的贝阿胴体

戛纳反响:掀起色情与艺术的争执

1991年的棕榈海滩并不缺乏“重磅炸弹”,科恩兄弟的《巴顿·芬克》和基耶洛夫斯基的《两生花》都让人咋舌称赞,拍案叫绝。然而,在话题性方面,它们显然都不是里维特的对手。这位看似“无为而治”的新浪潮老者,用一部《不羁的美女》证明了自己尚未老去的事实,顺便也引发了一场他未曾料想到的争论。

在很多人眼里,《不羁的美女》似乎是一部著名的情色电影。艾曼纽·贝阿曼妙的躯体在海报上犹抱琵琶,令人浮想联翩。但当人们抱着咸湿的心态去观看本片时,结果却发现里维特表达的内容要远比洁白的肉体更具深度,他在影像里探讨着艺术和生命,贝阿的身体只不过浮光掠影。当然,这只是一部分人的看法,如果事实如此确凿分明,本片也就失去了产生争议的能力。本片为何会成为戛纳讨论的中心,原因通俗点说,就是:画家在面对裸模作画时,会不会硬?这个问题看着好像粗鄙下流,却十分值得一问,因为艺术与色情的分界没准就会在这个问题的答案里得到确定。如果硬了,画家心有杂念,就是色情;如果软着,纯粹为画而画,艺术至上!可事实上,《不羁的美女》没有给出答案,里维特甚至没将之纳入讨论范围。纵然如此,本片的散射性,还是在戛纳激起了涟漪,至今仍未停息。

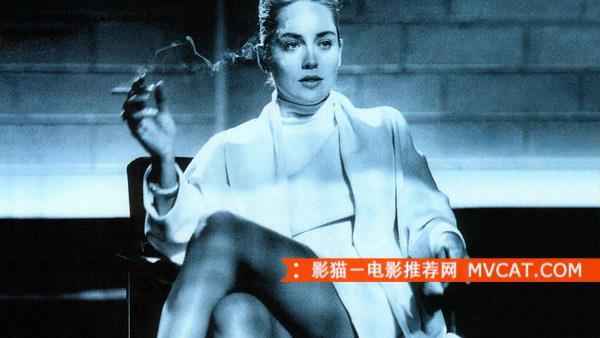

19.《本能》(1992/保罗·范霍文)

G点:性爱与杀戮的套餐

戛纳反响:莎朗·斯通的底裤去哪了

设想保罗·范霍文拿着他任何一部电影的初剪版去给MPAA评级,估计都会难逃“影片未分级”的命运,那意味着和面向成人的X级电影没什么两样,《本能》的初版亦属此类,为了把影片将至R级,范霍文前前后后提交过了14个版本。尽管范霍文不止一次提醒人们别夸大其中的激情场面,电影真正要表现的是人类最原始的性欲与暴力本能,但这话估计也只能赢得弗洛伊德老人家的掌声。事实上,大部分观众都不买范霍文的帐,认为他是借着电影兜售色情的无赖,《本能》在戛纳的首映更是引发媒体的口诛笔伐。影片所引发的话题还不仅限于性和暴力,片中对女同性恋的“丑化”还引起了同性恋团体的抗议,拍摄期间不得不求助于防暴警察来维持秩序。

范霍文在电影的表达意图上一直受人诟病,一边是他极力否认自己的“别有用心”,而一边是电影里以大量窥视视角来展现暴露镜头的事实。不过对此,范霍文已经习惯,他的电影总是因为表达上的尺度全开被人随便批斗,后来的《透明人魔》和《艳舞女郎》皆未能避免。至于《本能》,人们的注意力总是被其中的情色所分散,而忽略了这个优秀的悬疑故事本身。导演的用意很明显:凶手是谁其实并不重要。莎朗·斯通的角色只是欲望的催化剂,人类的“本能”才是真正的元凶,至于本片在观众中引发了类似《盗梦空间》里“陀螺是否倒下”的争论,是完全没有必要的。

20.《半熟少年》(1995/拉里·克拉克)

G点:青少年性行为

戛纳反响:虽有争议,仍能接受

一群胡子还没长齐的小子与一群乳房还未发育完全的小妮子,成天张口闭口啪啪啪,闲得无聊啪啪啪,有事没事啪啪啪,处男处女成了绝种的玩意儿。顺便,他们还成了艾滋病的传播源,年纪轻轻就为“人类灭绝计划”贡献了自己微薄的力量。《半熟少年》在戛纳掀起的波澜十分两面化,一方面观众对大胆的青少年性爱场面的展现觉得心有不适,青春少女像半老徐娘般嘴巴里衔着“话儿”唠嗑,朗朗少年颓废不堪,不是哈草,就是开苞,斗殴滋事,毫不收敛;另一方面,影片平白的叙事方式深得“棕榈之心”,拉里·克拉克和格斯·范·桑特的圣丹斯之风,向来在戛纳很是受用。于是,又爱又不爽的矛盾夹在法国人的心中,使得这部《半熟少年》无可争议地成为了争议的焦点。

影片展映之后,观众也就顺势对片中的青少年性爱场面进行了大讨论。最后的结果,仍旧是将波澜从影片内推向了影片外,人们开始更多地关注青少年的性问题。并不是说我们必须制定法律,明文禁止青少年试吃禁果,而是应该像许多性教育课堂上那样,让孩子们学会“在香蕉上套橡胶”的方法。毕竟,性爱本身并非罪过,但过早与过频的性爱总是值得商榷的事情。而且,没有防护措施的性爱对尚未成年的孩子来说,是一种负担,而非享受。

21.《趣味游戏》(1997/迈克尔·哈内克)

G点:各种“趣味游戏”

戛纳反响:许多观众在放映时怒吼表示抗议

对于《趣味游戏》达成的各项成就,我们已无需多言。不论是“一个鸡蛋引发的血案”的别称,还是两个白衣变态突然打破第四面墙,对着观众絮絮叨叨、大肆挑衅的拍摄手法,都已成为另类的经典。

之后,由迈克尔·哈内克亲自翻拍的美国版《趣味游戏》也证明着本片的经典地位。哈内克近几年似乎收敛了很多,可实际上,骨子里他仍旧是个“神棍”。他对人性中恶的痴迷,导致他的影片永远缺乏人体应有的正常温度。即使看似充满情意的《爱》,也蕴藏着一股料峭的寒意。至于《白丝带》、《钢琴教师》以及这部《趣味游戏》,就更是冰冻三尺,称之为“冰川”,似乎还嫌不够寒冷。

其实,我们受不了《趣味游戏》,并不见得是无法容忍“白衣恶魔”的变态行径,更多的是在于主人公一家的懦弱无能。但你遇上变态时,无非两种选择,逃跑与逆袭。与他们讲理,和他们谈判,显然是愚蠢的。主人公一家首先过晚地意识到对方是变态的事实,其次又在逃跑与逆袭的选择上犹豫不决,最终导致团灭。这种“类正义”完败于“纯邪恶”的构造,是观众大为光火的原因。

22.《宝拉X》(1999/莱奥·卡拉克斯)

G点:大尺度姐弟乱伦

戛纳反响:毁誉参半,两极分化

在没有意识到《宝拉X》的剧情走向之前,影片的开场显得无比美好。长相俊美的男主角穿着浅色的毛衣穿行在白色外墙的古堡中,碧绿整洁的草地上飞舞着自动喷洒龙头里晶莹的水柱,美丽青春的恋人在青山翠谷中野餐嬉戏,金色的头发在阳光下折射出好看的光。然而这显然不是莱奥·卡拉克斯的风格,果然,但憔悴抑郁的伊莎贝尔出场,带着皮埃尔逃往巴黎,影片开始走向疯狂和暴烈。漆黑的森林、指引新生的姐姐、离奇死亡的小女孩、废弃的地下厂房,都让人感觉到阴冷,而真正吓坏戛纳观众的,是姐弟这场夹杂着阴谋、不顾一切、在真相和谎言之间暧昧不明的虐恋。

尽管姐弟乱伦的故事在西方并不算罕见,电影史上也不是史无前例,比如夏洛特·甘斯布主演的《水泥花园》,影片里的姐弟就发展出一段禁忌之恋。然而《宝拉X》还是在戛纳引起了大家的震惊,影片中的性爱场面令人瞠目结舌,他们的情话又是如此炽烈:“我爱你,我愿意杀掉我自己,让自己的鲜血流出来,让你看到它与你的是一样的。我愿意做一切来告诉你这些。”为了证明自己的爱情,姐姐不惜以死亡和毁灭为代价。对普通观众而言,在道德层面上是难以理解的。或许大家需要时间来消化,几年后,亚洲导演朴赞郁带着《老男孩》来到戛纳,影片中涉及姐弟乱伦和父女乱伦,同样惊世骇俗,却拿下了评审团大奖。

23.《钢琴教师》(2001/迈克尔·哈内克)

G点:女教师与男学生变态虐恋

戛纳反响:了不起的变态作品

现在提到迈克尔·哈内克,我们都清楚了,他是但凡不出手,出手便震惊四座的大师级导演。时间退回到2001,当哈内克的《钢琴教师》出现在主竞赛单元时,媒体同样对他标注了着重符号。因为,自从1997年,迈克尔·哈内克带着自编自导的影片《趣味游戏》登陆戛纳,一朝入选金棕榈,他已经成为了媒体备注栏中的重点观察对象。2000年《巴黎浮世绘》的继续提名更是让这种期待变得更不假思索。他的下一次出现,大家算是有了心理准备,但《钢琴教师》还是让人吓出了一身冷汗。

哈内克改编的是奥地利作家女埃尔弗里德·耶利内克的小说《钢琴教师》。他将耶利内克描述的那个隐秘、私人、压抑,甚至变态的故事,在更大范围内广而告之——女教师极度的性压抑所导致的令人不耻的各种行为,像潘多拉的迷盒,打开后,释放了太多太重的欲望,说其令人瞠目结舌,一点不为过。哈内克是伟大的,他的作品直指人心,《钢琴教师》受得起电影人起立鼓掌,而戛纳授予它评审团大奖和最佳女演员奖,的确彰显了自身品味。但仍然不可否认,《钢琴教师》是变态的,让人难以忍受的。三年后,耶利内克夺得诺贝尔文学奖,哈内克的改编电影可谓功不可没。

24.《不可撤销》(2002/加斯帕·诺)

G点:逼真的强暴、乱晃的镜头、恶毒的倒叙

戛纳反响:看着看着就吐了,看完后整个人都不好了

恶毒啊,你的名字叫《不可撤销》。在恶心人方面,加斯帕·诺实在是个不折不扣的天才。单靠着乱晃的镜头,他还嫌不够,在内容上处心积虑,最后捣腾出倒叙这一招空前绝后的毁灭伎俩。《不可撤销》是一部人神共愤的电影,但更令人气愤的,并不在于本片将美好砸得粉碎的手段,而在于我们无法将愤怒发泄到影片和导演身上。即使电影杜撰的故事有可能出现在真实生活里,我们也不可能借此指责导演。如果加斯帕·诺有罪,那罪名只可能是“将美好粉碎后又以电影的形式展现在世人面前”。不论怎么看,这都不是罪。所以,加斯帕·诺没有错,《不可撤销》没有错,将美好全部打碎也没有错。然而,肯定有什么是错的,否则我们如何解释看完本片后那难以形容的绝望。归根结底,我们只能将错误归咎于强暴者,归咎于我们的疏忽,归咎于人类的丑恶,乃至于归咎时间。可是,这么做的我们得到平静了吗?没有,最终让我们平静的居然还是时间,多么讽刺啊。

《不可撤销》能够掀起轩然大波,已经不需要过多解释了,因为无论形式还是内容,它都让人恶心,让眼睛恶心,让灵魂恶心,由内而外的恶心铸就了这尊蝇王的雕像。虽然很多看过本片的人希望世间从未有过《不可撤销》,但值得庆幸的是,我们不用再看第二遍了,最好永远不用。

25.《棕兔》(2003/文森特·加洛)

G点:超无聊情节、口交场面

戛纳反响:全场嘘声,一场灾难

文森特·加洛这货的个人性格,我们暂且不论,单就他的电影来看,独立、文艺、闷骚“三宝”俱全,对戛纳而言,本应是颇合脾胃的小菜。况且,1988年的《水牛城66》无论内容还是形式,都让人眼前一亮。于是,加洛本人自信心爆棚,对日本投资方拍着胸脯打着包票,“这部《棕兔》绝对会让戛纳刮目相看。”确实,戛纳的观众在看完《棕兔》后,恨不得像《一条安达鲁狗》中那样,用刀片刮眼珠子,只为抹去自己看过本片的视觉记忆。罗杰·艾伯特看后说,“《棕兔》比我的结肠镜检查还要无聊。”当天放映完毕后,全场嘘声震耳欲聋,加洛不知所措,外语捉急的日本投资方这才明白,自己的钱算是打了水漂。

纵观《棕兔》,问日出在加洛选错了包袱,所有人都在等着他揭晓为何男主一路要死不活的答案。没想到……谜底比谜语更无聊。就此,整部电影唯一能看的,只剩下加洛胯下的巨柱,以及塞维尼娴熟的吞吐。这么一来,整部电影也就沦为蹩脚而短暂的A片,还不足以让人撸得畅快。最后,顶不住各方谩骂的加洛终于搬起了势头,“我承认,《棕兔》是一场灾难。”依依不饶者还提出建议,在以后的戛纳电影节设立“棕兔日”,以此纪念这部“重要”的电影。

26.《华氏911》(2004/迈克尔·摩尔)

G点:黑暗阴谋论